近日,化工系王保国教授团队在碱性膜电解水制氢领域取得突破,提出了有序化膜电极制备的新策略,实现了膜电极在催化层、膜层及催化层/膜层界面上的整体有序化,为高性膜电极的设计与开发提供了新思路🖐🏿。

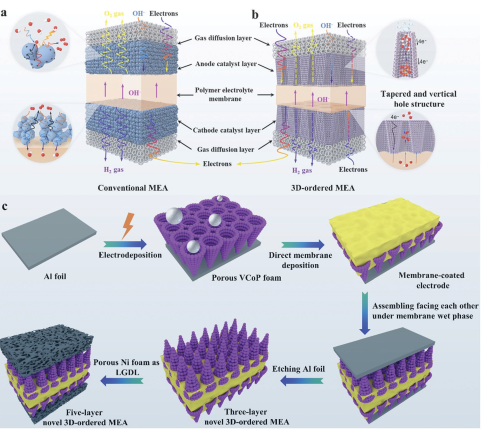

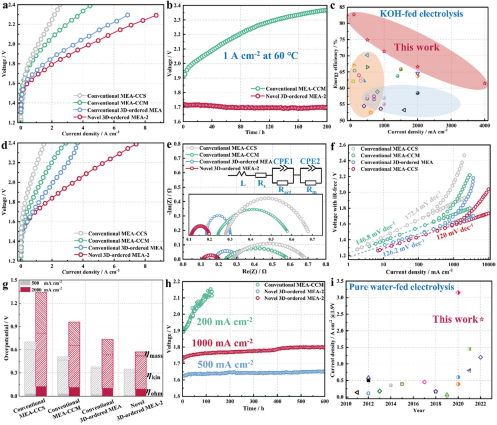

电解水被认为是一种高效🕣🧛🏿♀️、清洁的绿色制氢技术。但目前的碱性水溶液电解制氢路线存在电流密度400 mA.cm-2和能量效率较低,电解槽设备庞大🕧,导致建设成本高等问题🧓🏻。王保国团队利用气泡模板法和直接膜沉积技术,制备出基于多孔泡沫金属的整体有序膜电极(图1),其结构特征为:(1)高度多孔的催化层结构;(2)孔结构与气/液扩散层和膜层垂直排列🤽🏿;(3)膜层超薄化(~14μm)和三维相界面⚡️。得益于三维有序化膜电极组件(MEA)的整体设计🖼,将碱性水溶液和质子交换膜(PEM)电解水的优点有机结合;在1摩尔的氢氧化钾溶液中,施加2.0 V电压时⚂,电流密度达到4200 mA cm-2。团队进一步利用碱性离聚物改善催化层与膜之间的界面特性👲🏻,实现低成本的过渡金属催化剂及零间隙结构协同设计,使以纯水为介质的电解水过程🧸,在1.9V下的电流密度达到1900 mA cm−2👃🏿,比现有碱性电解水增加10倍🛀🏻;在1000 A cm-2电流密度下稳定运行超过600h(图2)。在提高电流密度的同时,显著降低电解水能耗👨🏿🦳,还实现了较长时间运行👃🏿。

图1 膜电极结构示意图 (a)传统膜电极 (b)整体有序化膜电极

(c)整体有序化膜电极的制备过程

图2 整体有序化膜电极的电解水性能

同时,团队进一步揭示了MEA结构及研究电解过程中的气-液-固三相传质机制☑️,基于传质强化的界面结构优化方案,提出改善MEA性能的有效策略,对合理设计下一代碱性电解槽和高性能电化学器件提供了坚实基础。按照国家《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》指引,团队正在积极推进产业化步伐💊。

上述成果以“碱性电解水用有序化膜电极的整体设计”为题,被该领域国际期刊《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science, 2022,15, 1882-1892)以封面论文发表。论文第一作者为化工系博士生万磊🕚,通讯作者为王保国教授👩🏼✈️。工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金支持🧑✈️。该团队依托化学工程联合国家重点实验室平台,长期致力于可再生能源制氢“关键材料-核心部件-工业装备”的全链条科研开发。

论文链接👨🏼✈️:https://doi.org/10.1039/D2EE00273F

图3杂志封面