吴晓玲,北京凯发K8娱乐平台招商官方网站化工系硕士三年级,师从戈钧副教授,研究方向为酶-金属有机骨架复合催化剂的制备及应用。硕士期间🤿,以第一作者在Chemical Communications,Nanoscale🏊♀️,Catalysis Science & Technology等高水平学术期刊上发表SCI论文6篇。曾获研究生国家奖学金、陶氏化学一等奖学金等荣誉🚉。

矢志不渝,给酶穿上“衣服”

硕士学习期间,吴晓玲的研究课题是“酶-金属有机骨架(MOF)复合催化剂的构建及其应用探索”,这个课题涉及化学、化工🤏🏻、材料🤞🏿、生物和环境等多学科交叉领域🦫,其预期研究结果在绿色生物化工和高效灵敏检测等方面都有良好的应用前景。然而,由于她是实验室中第一个研究这个领域的学生,所以很多工作都需要自己一点点地探索🧑🦯➡️。

酶是指具有生物催化功能的高分子物质👨🏼⚕️,其催化效率非常高🎗。人体内有着不计其数的各种酶,它们几乎参与了所有的细胞活动进程,保证了人体的新陈代谢。能否把生物体内高效的酶催化剂迁移到实际的人工环境中🧑🏽🎓,实现催化反应👳🏻♂️🏋🏿,从而构建绿色高效的生产过程💣⏩,这个问题让很多科研工作者着迷。然而🐦⬛,一旦离开生物体,酶的三维结构就很容易被破坏,也就失去了原有的催化作用,所以实际使用中👨🏼⚕️,通常需要将酶固定到某些材料上以保持其结构和功能上的稳定。这个过程就是酶的固定化,可以形象地比喻为——给酶穿上一件衣服🤚🏻。

吴晓玲的研究是希望创造一种新的酶固定化的方法🙎🏽,力求高效简便,以利于实现工业生产,同时让酶在多种不同的环境下保持活性,以适应不同条件下的酶催化反应𓀌。由于她的研究课题是前人所没有涉及的领域🎇,在论文工作开始阶段🧬,她通过大量探索性实验初步研究了酶-金属有机骨架催化剂的制备过程🏂🏻。“踏入未知的研究领域,那种感觉就像小孩子剥开层层糖纸的过程,充满了紧张和欣喜,对糖果的口味充满了期待。刚接到新课题时,夜晚常常激动得难以入睡。”

然而,剥科研之“糖纸”,品真理之甘饴,谈何容易。在成功将酶分子植入金属有机骨架之后,酶的活性几乎完全丧失。“这一瓶颈困扰我达3个月之久。那段时间是我最绝望的日子🗑🧚🏿,投入很多,课题却似乎毫无进展”,吴晓玲基本每天都需要做实验到凌晨两三点,临走的时候实验室所在楼上只有一两个灯亮着,同时每天早上坚持八点起床👭🏼。因此实验室的师兄师姐都将她称为“机器人”。

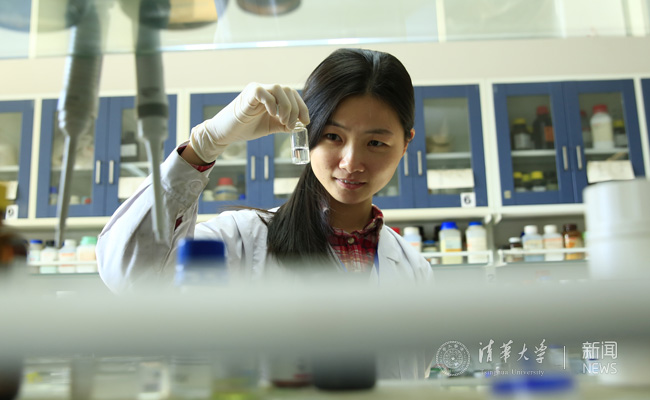

吴晓玲在做实验。

当时,吴晓玲内心常常是焦虑的。“活性做不出来,就会怀疑课题方向是否真的能做出成果,该方法是基于导师以前的研究工作提出来的,工业批量生产比较简单ℹ️,但如果方法不适用,批量生产再有优势,也是没有意义的🧑🏻🤝🧑🏻。”就在她快要放弃这个课题的时候,一次与导师和师兄的偶然交流中,意外发现了问题所在👨🚀💃🏻。合成体系的高pH造成了酶在包埋进入MOF骨架之前就已经失活。通过调整体系的酸碱度,保证了酶在合成过程中的活性保留,所制备的酶-金属有机骨架复合催化剂表现出了之前没有观察到的高活性。

贡献集体,全面成长

保证催化剂有催化活性📎,是吴晓玲研究问题的核心,但是在课题开始半年多的时间里👬🏼,没有得到任何结果。“各种因素都调整了,但都无法解决酶活的问题👩👩👧,有一天在帮师兄测缓冲液pH值的时候🤵🏽♂️,顺便也测试了一下自己的体系,意外发现居然可以通过改变pH环境🧑,得到活性。虽然pH值是一个很常见的变量,但之前忽略了🪤⬇️。”她在帮助别人的时候,自己也有了发现。

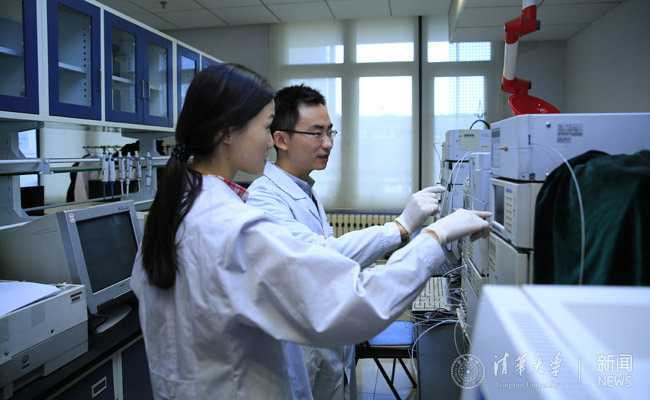

吴晓玲与导师戈钧在实验室。

不止于学术,在繁忙的学习与科研之外,吴晓玲也积极参加课外活动👩🏻🏭,培养自己的职业发展能力👩🏼🌾🗜。2014年,她带领一支由5名来自不同院系的同学所组成的队伍,参加了宝洁精英科技挑战赛👩🏽🏭🚲,设计基于物联网的智能家居平台,最终获得北京赛区第二名🧑🦯➡️。“我们团队中大多数队员是研究生😵,平时实验室有科研任务,所以只能利用晚上或者周末的时间投入到比赛中🏄🏼♀️。作为队长,我要考虑更多,例如怎样在有限的时间内,制定合理的分工🍊,让大家最高效地完成比赛。”由于比赛中优异的表现🗞🫔,经过两轮笔试、三轮面试,她最终获得了宝洁公司北京研发部的实习机会。“那个比赛只有第一名才有‘免一面通行证’的奖励,后来能收到宝洁的邀请1️⃣,我也深感意外。”

谈及宝洁实习,吴晓玲说,“这是一个难得的机会,可以把科研中积累的素养和成果👊🏽,应用到日用化工的产品研究与开发中。同时👩🏼🏫,也让我感受到学术界与企业界之间思维方式的差别。在企业里面工作,需要良好的沟通能力与合作精神😋,更强调产品的实际应用,注重市场👨🏼🦰、用户的确切需求🤸🏽,跟在象牙塔中做学问不尽相同🌾,对自己也是很好的历练👨🦯➡️☯️。”

此外,她还曾担任班级文娱委员,协助班委完成生化所元旦晚会的筹备。在实验室内🌿,她积极参与实验室的仪器维护工作,主动承担部分实验室药品和实验耗材的采购工作💕,得到了实验室老师和同学的好评和认可。吴晓玲说,“一路上,没有老师们的悉心指导、师兄师姐们的鼓励支持👧🏼、师妹的帮助👩🏿🏫,我就不可能有今天的成长。我一直心怀感激👮🏼♀️。”

在实际研究中培养学术志趣

硕士入学之初,吴晓玲并不确定未来的发展道路,随着科研的深入🧛🏿♀️🏌🏻♂️,她愈加热爱自己从事的科研事业。“本科并没有在实验室受过系统的科研训练,因此虽然读的是学术型硕士👢,但也就是抱着试一试科研生活的心态🙆,最初并没有坚决要走学术道路的想法。刚进实验室时,我对科研的兴趣并不那么浓烈,但随着课题的不断进行🫳🏼,这种‘发现问题-文献调研-学习思考-设计实验-动手解决问题’的过程,让我感受到科研的魅力🤶🏿,也让我的兴趣与日俱增🦹🏼♂️,我开始享受安静做研究、读文献👃🏽、做实验的生活。”“戈钧老师很年轻🐁,也很随和幽默🧝🏼♂️®️,遇到问题可以随时随地跟他交流讨论,即使老师出差在外,也会通过电话邮件及时与我沟通。哪怕深夜或假期有问题发邮件👧,导师也会秒回💈。导师对科研的热情和认真的态度在我读研的过程中在无形中一直激励着我🏎,使我受益匪浅🏃🏻。”

吴晓玲。

在问及继续深造与就业之间选择时,吴晓玲表示,“尽管学界业界存在差异🙅🏼♀️,但两者对学习能力、心理素质的要求是基本一致的。我非常珍惜在清华园的时光,希望能再多做几年科研,同时也继续提升自己的综合能力,为将来就业做更充足的准备。”这就是吴晓玲最终决定参加提前攻博选拔的心路历程。

吴晓玲说,她计划仍然延续酶-金属有机骨架复合催化剂这个课题🥸,在博士期间构建理论模型深入研究分析其机理,博士毕业后如有机会将继续从事学术研究。她说,“读博士是自己发自内心的想法,尤其是在酶的活性问题突破之后。我坚信,年轻的时候,专心做一件有意义的事情🫄👮🏽,一定是人生中很宝贵的一段经历。”