近日,北京凯发K8娱乐平台招商官方网站化工系陆奇研究组通过结合反应活性测试和表面增强原位红外光谱技术揭示了阳离子效应对一氧化碳电催化还原的影响👸🏿。该研究提出了阳离子效应中存在着电场和非电场组分,它们不仅受到阳离子特性的影响👋🏿,也与电化学界面的组成相关🪶🧛🏻。这一研究也为进一步理解电化学界面组成和结构对电极介导反应的影响提供了重要思路。

近几十年来,由于人类行为导致的气候变化带来了一些系列生态和环境问题🤹🏻♂️,但这也加速了新型能源技术的发展。尤其在近几年,我国的光伏和风电产业等发展迅速👨🏼🌾,太阳能和风能发电的价格已经具备了一定的市场竞争力👞🦸🏿♀️。利用可再生能源实现碳的电催化转化为减缓人为气候的影响提供了一条切实可行的解决途径。电化学CO2和CO还原反应发生在金属电极与水溶液的界面处,因此👵,催化性能同时受到电极表面和电解液的影响。电解液中的阳离子在该反应界面处扮演着十分重要的角色,在还原电位下🤽♀️,阳离子会被电化学界面吸引,虽然阳离子影响表面介导电催化反应的多种可能的方式已经被提出,但由于缺乏直接的实验证据,学术界仍没有达成一致的意见▫️。

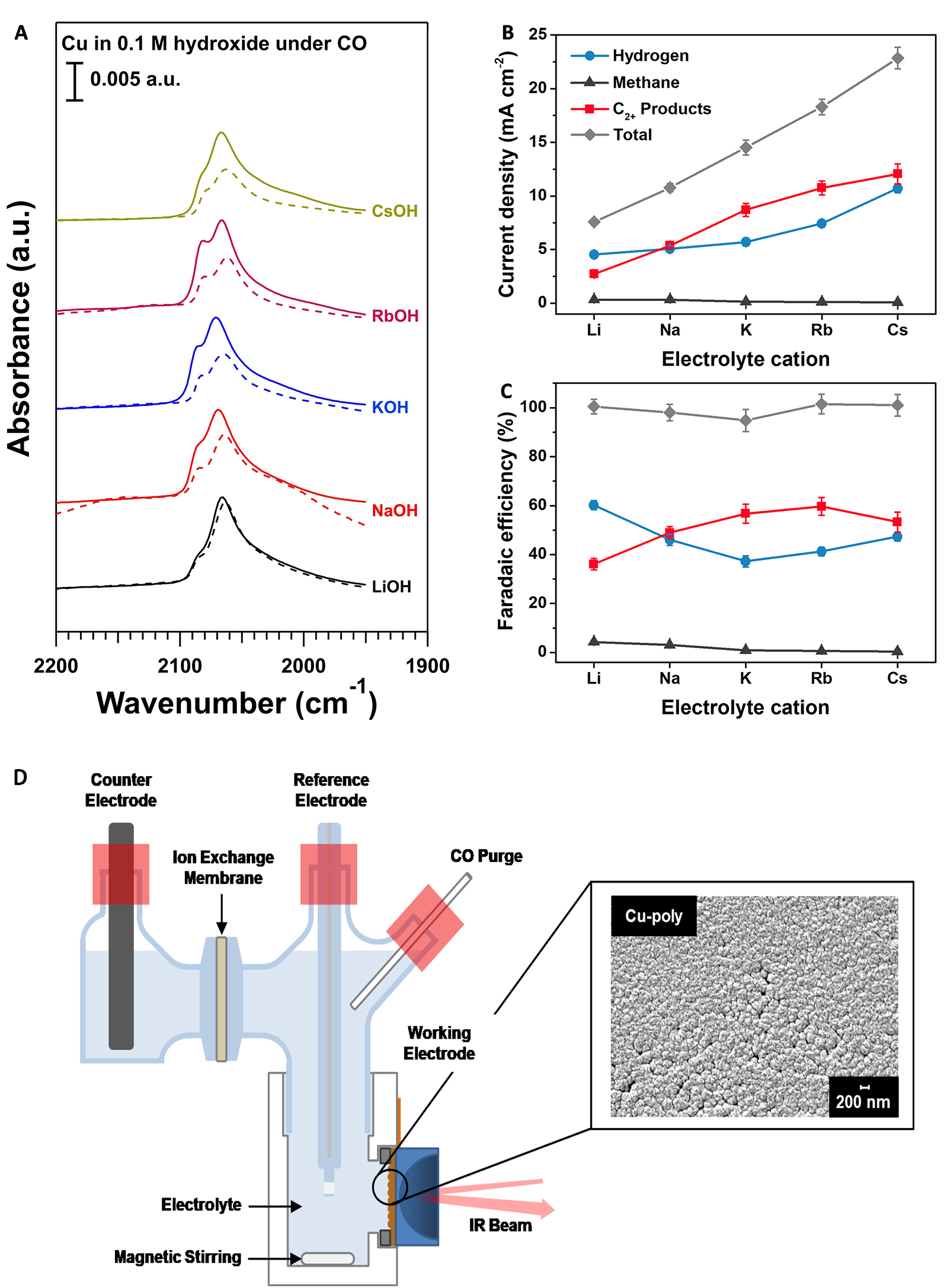

图1. (A)在CO饱和的0.1 M不同碱金属氢氧化物中的光谱数据;Cu气体扩散电极进行CO电催化转化至不同产物的(B)电流密度和(C)法拉第效率;(D)原位表面增强红外光谱电化学池示意图。

在这项工作中,研究者首先测试了含有不同碱金属阳离子的电解液中一氧化碳电催化还原(CORR)的性能🏞,数据表明碱金属阳离子的性质对多晶Cu催化剂表面的CORR的活性和产物分布有重大影响🙎🏻♂️👅。在不考虑阳离子的水化层的情况下,CORR和析氢反应的速率均随阳离子尺寸的增加而增大👨🏻🏭。CORR产物的法拉第效率也随着阳离子尺寸由Li+变化到K+而增加,但在较大的阳离子中基本保持不变。结合原位红外光谱研究🌡,研究者发现不同的阳离子导致CO在Cu上的吸附位点分布不同🏄🏼♂️,随着阳离子尺寸由Li+增加到K+,吸附在step site上的CO相对于吸附在terrace site上的CO的比例逐渐增大,然后在更大的阳离子上趋于稳定,这一趋势与在不同阳离子氢氧化物电解液中所测到的CO吸附的斯塔克调谐率(Stark tuning rate)的变化规律相似。由此看出,界面电场强度是导致CORR由Li+变化到K+反应活性升高的主要原因,而随着K+进一步变化到Cs+🧗♀️,斯塔克调谐率和CORR反应速率均趋于平稳,表明阳离子效应中存在着非电场成分。该工作结合了电化学活性测试和原位红外光谱研究,研究者进一步强调了阳离子效应是电化学界面组成和结构对电极介导反应的总体影响的一个重要组成部分,并揭示了阳离子效应同时存在电场和非电场组分🚛。

该研究以“理解一氧化碳电催化还原反应中阳离子效应的电场和非电场组分”(Understanding the Electric and Non-Electric Field Components of the Cation Effect on the Electrochemical CO Reduction Reaction)为题𓀗,于2020年11月6日发表在《科学进展》(Science Advance)期刊上⏩。论文的共同通讯作者为北京凯发K8娱乐平台招商官方网站化工系陆奇副教授和美国特拉华大学化学工程与生物分子工程系徐冰君副教授。该项工作得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eabd2569